Histoire des métiers d'art

La France, une histoire de savoir-faire d'exception

Les métiers d'art en France s’inscrivent dans une histoire longue, riche et intimement liée à l’identité du pays. Portés par des savoir-faire et des techniques transmis de génération en génération, ils incarnent l’excellence, la patience du geste et la mémoire vivante d’une culture façonnée au fil des siècles, contribuant ainsi à notre identité culturelle. Leur évolution a toujours été étroitement liée aux grands mouvements historiques, politiques, économiques, sociaux et artistiques, reflétant les mutations de la société tout en conservant leur singularité à travers le temps.

ÈRE PRÉINDUSTRIELLE – INGÉNIOSITÉ ET CORPORATION

Les plus anciennes traces humaines connues en France remontent à plus d’un million d’années.

Depuis la Préhistoire, l’être humain a laissé des traces de son artisanat, notamment à travers de nombreuses gravures sur os, pierre ou ivoire, ainsi que des vestiges de poteries, de céramiques etc. Les premières traces avérées de la technique de la fonte à cire perdue remontent à environ 4 000 av. J.-C., notamment en Mésopotamie, marquant ainsi les débuts de la maîtrise des métaux par les civilisations anciennes.

La Madeleine, France

Le début des rites funéraires a permis de mettre au jour de nombreux témoignages sur les pratiques artisanes, offrant ainsi un aperçu du savoir-faire détenu par les sociétés anciennes. Ce sont non seulement des témoignages spirituels et symboliques, mais aussi des marques révélatrices des statuts sociaux déjà en place.

Pendant l’Antiquité, chaque civilisation développe ses savoir-faire pour répondre aux besoins du quotidien, et inventent des objets plus élaborés. Sur le territoire correspondant aujourd’hui à la France contemporaine, les périodes gauloise et gallo-romaine sont marquées par les influences venant de nombreuses civilisations : égyptiennes, grecques, romaines, mésopotamiennes etc.

Les objets utilitaires deviennent de plus en plus élaborés, ce qui favorise le développement des techniques de confection de vaisselle, poteries, parures, ainsi que l’architecture aux décors raffinés et soignés. Ces créations représentent souvent une expression du pouvoir, un statut ou un art de vivre.

Les artisans s’organisaient en corporations ou en guildes bien que le concept de corporations formellement établies, tel qu’on le connaît à partir du Moyen Âge n'existe pas encore sous cette forme. Toutefois, des structures et des pratiques similaires régissent les métiers, l'artisanat et la production.

C’est au Moyen-Âge que la vie artisanale s’organise autour du système de corporation, structures officielles reconnues par les autorités, qui réglementent l’exercice des métiers, qui jouaient un rôle central dans la transmission des savoir-faire. La formation d'un artisan se faisait généralement par un apprentissage, au sein d'un atelier, sous la supervision d'un maître artisan. Les artisans passaient donc par plusieurs étapes : d'abord apprenti, puis compagnon (artisan expérimenté), et enfin maître. Ce dernier pouvait alors ouvrir son propre atelier et intégrer la corporation.

Ce cadre très réglementé assure la transmission des connaissances et des gestes tout en garantissant la qualité de la production. Chaque corporation reçoit un saint Patron et une prière d’artisan est écrite. Les artisans voyagent beaucoup, assurant ainsi la diffusion des styles et des techniques.

C'est à cette époque que se développent des spécificités locales telles que les émailleurs qui contribuent à la la réputation de Limoges ou les faïenciers à celle de Nevers.

Dès la Renaissance, les objets précieux deviennent un véritable enjeu politique et un symbole de prestige à travers l’Europe. En France, les monarques font appel à des artisans confirmés venus de tout le continent pour enrichir la production française. Cette période marque un profond renouveau, porté par d’importantes commandes qui favorisent les avancées technologies en donnent naissance à de nouveaux métiers.

Sous le règne de François Ier, les dialogues intellectuels et artistiques sont encouragés, contribuant à l’essor des ateliers qui façonnent l’identité des métiers d’art français. C’est à cette époque que se créent de nombreuses manufactures, dont certaines perdurent encore aujourd’hui. François Ier impulse notamment la production de cristalleries et aide le développement de La Rochère fondée en 1475. Plus tard, ses successeurs développeront d’autres cristalleries telles que Münzthal en 1586, qui deviendra par la suite les Cristalleries de Saint Louis. Plus tard, Henri IV fait venir des lissiers des Flandres, des ébénistes d’Allemagne et des Pays-Bas et introduit les premières machines-outils pour équiper les ateliers royaux.

INSERER IMAGE ROCHERE

Colbert, alors principal ministre d’État du Roi, favorise l’émergence des manufactures royales en leur accordant des monopoles et des droits avantageux. Partout sur le territoire, de nouvelles manufactures apparaissent : les Gobelins à Paris pour la tapisserie, Alençon pour la dentelle, Versailles pour les armes ou Lyon pour les soies. La culture et les savoir-faire français rayonnent alors sur la scène européenne et internationale.

Ces manufactures royales deviennent à la fois des lieux de représentation du pouvoir royal et incarnent aussi la maîtrise technique des artisans d’art français. C’est ainsi que toutes les cours d’Europe commencent à visiter ces manufactures. Les visites officielles jouent ainsi un rôle économique et diplomatique : elles permettent de prendre des commandes à travers tout le royaume et l’Europe et ainsi de pièces décoratives et utilitaires de haute qualité.

Les artisans, appelés "arts mécaniques", étaient désormais considérés comme des contributeurs essentiels à la splendeur de la monarchie.

À partir du XVIIIe siècle, les fabriques passent sous la houlette de véritables entrepreneurs. C’est au cours de cette période que naissent plusieurs grandes manufactures emblématiques, témoins de l’essor des savoir-faire d’exception : Tassinari & Chatel, fondée dès 1680, les Ateliers Perrault Frères, créés en 1760, la manufacture de toiles imprimées établie la même année par Christophe-Philippe Oberkampf à Jouy-en-Josas, Revol Porcelaine, fondée par Jean-Baptiste Revol en 1768, l’installation des corporations de monnayeurs à l’Hôtel des Monnaies en 1775, qui marque la naissance de la Monnaie de Paris, la manufacture de porcelaine de Vincennes fondée sous l’impulsion de la marquise de Pompadour avant son transfert à Sèvres, ou encore l’entreprise Catherineau, issue de l’activité de tonnellerie initiée par Pierre Catherineau.

INSERER IMAGE TASSINARI ET MONNAIE

À la Révolution française, ces corporations disparaissent soudainement, accusées de créer un corps intermédiaire entre le citoyen et la Nation. De nombreux métiers en sont fragilisés, les commandes se rarifient.

Il faut alors attendre le Premier empire, pour que Napoléon 1er réhabilite la tradition du prestige des ateliers et des manufactures.

Dans un souci de relancer l’économie française, Napoléon 1er impose un embargo sur les productions étrangères et encourage la production nationale par le biais d’importantes commandes passées auprès des artisans d’art et des manufactures du pays. Dans ces ateliers en pleine mutation à la fin du XIXème siècle et afin d’assurer la pérennité économique, de la France Napoléon 1er souhaite lui faire reprendre sa place sur les marchés internationaux.

LES RÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES ET LA QUÊTE DE MODERNITÉ

Le XIXème siècle est marqué par une grande compétition économique et technologique, due aux mécanisations de la production et aux avancées dans la maîtrise des nouvelles sources d’énergies. En quelques décennies seulement, l’Europe passe de la force humaine et animale à une énergie produite d’abord par la vapeur, puis par l’électricité, ce qui accélère considérablement le rythme et les cadences de production.

Cette même période est aussi synonyme de grands progrès dans le développement de nouveaux procédés techniques. En 1826, Nicéphore Niépce met au point en France l’héliographie, premier procédé permettant de fixer une image de manière permanente. Cette invention, bien que rudimentaire, constitue une étape fondatrice dans l’histoire de la photographie, qui connaîtra un véritable essor quelques années plus tard avec le daguerréotype de Louis Daguerre en 1839.

en 1825, avec le procédé de l'héliographie

Avec cette transition énergétique, les procédés de production s’industrialisent et ce, dans tous les domaines. De nouveaux brevets se multiplient, permettant l’invention du métier à tisser Jacquard qui révolutionne le secteur textile ou de procédés innovants comme celui de l’argenture par électrolyse racheté par Christofle à Elkington en 1842.

Grâce aux progrès dans le domaine textile et au travail de nombreux artisans, Paris devient la capitale de la mode. Des créateurs tels que le maître verrier, bijoutier, joaillier et médailleur français René Lalique parcourent les manufactures pour y découvrir et expérimenter de nouvelles innovations techniques.

De leur côté, les ouvriers commencent à faire entendre leurs revendications, souvent soutenus par des intellectuels comme Victor Hugo ou Emile Zola : c’est l’avènement d’un monde nouveau.

Toujours au XIXème siècle, sous l’influence du mouvement Arts and Crafts venu d’Angleterre, il est souhaité un décloisonnement des disciplines pour aboutir à un style total : c’est-à-dire que la frontière entre l’art et l’artisanat devrait progressivement disparaître. Ainsi naissent les styles de l’Art nouveau et de l’Art Déco. Cependant, en réaction à la production industrielle en plein essor, certains artisans et artistes revendiquent un retour aux savoir-faire traditionnels et à des objets entièrement faits-main.

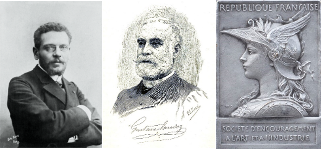

C’est dans cette perspective de préservation que Gustave Sandoz, joailler, et Gustave Larroumet, Directeur des Beaux-Arts, fondent la Société d’encouragement aux arts et à l’industrie en 1889 - futur Institut pour les Savoir-Faire Français - dans une volonté de maintenir le lien entre les ateliers et les manufactures.

LE XXe SIÈCLE : VERS UNE DISPARITION DES SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION ?

Au début du XXe siècle, une véritable révolution s’opère dans la conception des objets d'art. C’est par exemple l’essor des Arts Décoratifs qui mettent l'accent à la fois sur l'esthétique et sur la fonctionnalité des objets du quotidien.

L'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925 à Paris, souhaitée notamment par nos fondateurs, est un moment clef de cette évolution. La France se positionne comme un centre mondial des métiers d'art, réunissant l'innovation et le savoir-faire traditionnel.

Cependant, la modernité marginalise progressivement certains savoir-faire traditionnels. Des métiers deviennent rares, comme les charrons, forgerons ou sabotiers alors qu’ils étaient autrefois présents dans toutes les villes.

INSERER PHOTO SABOTIER

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, en France et dans le monde, le plastique et le béton remplacent progressivement les matériaux naturels et traditionnels. Ces procédés modifient radicalement les paysages et leur architecture.

De nouveaux défis émergent comme, : la concurrence des pays à faible coût de main-d’œuvre ou encore la transmission des savoir-faire aux nouvelles générations. Peu à peu, les pratiques manuelles disparaissent de l’école et des foyers, reléguant les métiers d’art hors du champ de vision des Français.

La modernité et le progrès redéfinissent notre perception de ces métiers. Après les chocs pétroliers de 1973 et de 1979, les crises économiques et l’essor de la mondialisation, ces métiers deviennent rares et souffrent parfois d’une image négative.

Pour les parents notamment, les métiers d'art sont souvent moins considérés, et perçus comme ayant peu ou pas de débouchés. Pourtant, ces professions et ces savoir-faire continuent à faire vivre les territoires et à créer des bassins d’emploi.Les métiers d’art perdurent et se transforment. Face à ces enjeux, notre Association joue un rôle de plus en plus crucial dans la sauvegarde et la transmission des métiers d’art.

Le Président de notre association en 1976, Pierre Dehaye lance une alerte dans un rapport qui donne un nouvel élan à la politique métiers d’art. C'est à cette date que nous prenons le nom de Société d’encouragement aux métiers d’art (SEMA).

XXIe SIÈCLE, VERS UNE RECONNAISSANCE DES MÉTIERS D’ART ?

C'est timidement au début des années 2000 que ces métiers retrouvent une résonance auprès des français notamment grâce à la création des Journées Européennes des Métiers d’Art® (JEMA). Ainsi se développe le tourisme de savoir-faire. Après la création du titre Maître d'art - Élèves en 1994 par le ministère de la Culture, en 2005 l’État élargit son panel de reconnaissance en faveur des détenteurs de savoir-faire d’exception par la création du Label Entreprises du Patrimoine Vivant.

Mais, c’est surtout à partir des années 2010 que les métiers d’art redeviennent progressivement visibles dans notre société. Ceci est en partie une réponse à l’attente d’un public contemporain, curieux de nouvelles connaissances et découvertes, notamment d’histoires oubliés et inédites mais aussi les coulisses de la fabrication. Un public également de plus en plus réticent à l’égard de la consommation de masse, perçue comme peu porteuse de sens et insuffisamment alignée avec les enjeux environnementaux. C’est également en 2010, à l’initiative du Premier ministre François Fillon, que la Société d’Encouragement aux Métiers d’Art devient l’Institut National des Métiers d’Art (INMA).

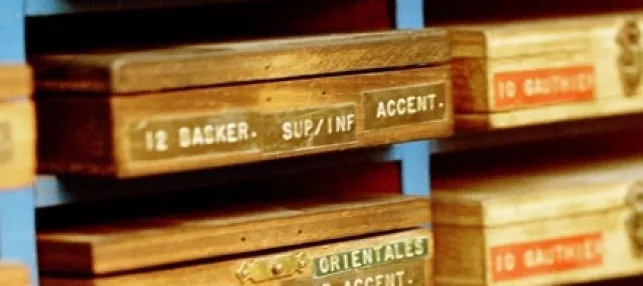

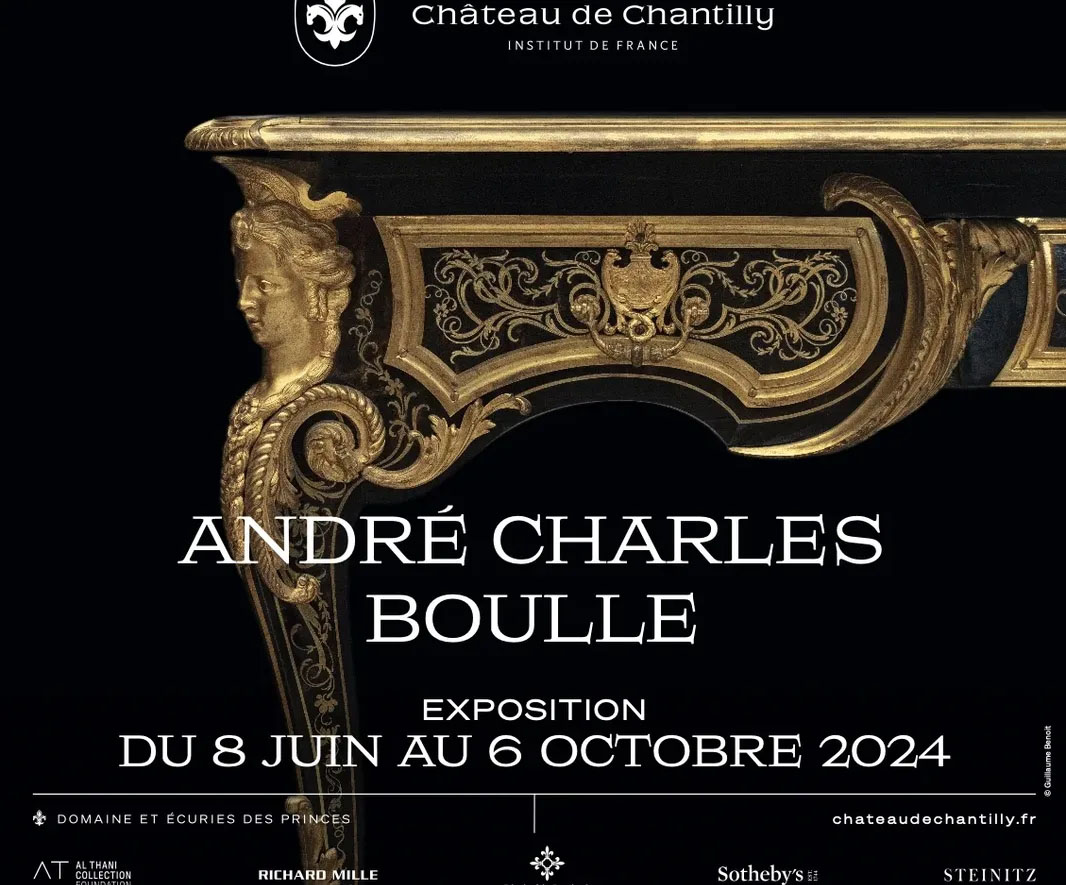

Les ateliers et manufactures s’ouvrent de plus en plus au public pour faire découvrir leurs productions et les procédés de fabrication. Les établissements culturels s’impliquent également, en mettant en scène la restauration d’œuvre d’art ou présentant des collections réalisées par de grands noms comme Boulle et Barbedienne qui mettent à l’honneur des techniques spécifiques telles que le vernis Martin, la marqueterie, le battage à la feuille d’or, la fabrication d’éventails et plus largement tout ce qui concerne les métiers de la Haute-Couture.

La pandémie de 2020 et les défis de l’urgence climatique ont renforcé le souhait d'une consommation locale, durable et transmissible. Le "Fabriqué en France" reprend une place dans l’échiquier commercial mondial.

Dans la presse anglo-saxonne, le terme « Savoir-faire » commence à remplacer « Know-how » ou « craftsmenship » pour évoquer l’excellence. Les savoir-faire d’exception français sont revalorisés et les artisans d’art récompensés et mis à l’honneur comme ce fut le cas sur le chantier de Notre-Dame-de-Paris.

En mai 2023, le Gouvernement Français lance une stratégie nationale en faveur des métiers d’art. Ce grand plan porté par le ministère de la Culture et le ministère du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, est la première politique publique structurelle consacrée exclusivement aux métiers d’art.

En 2024, une étude inédite intitulée Les Éclaireurs, menée en collaboration entre l'Institut pour les Savoir-Faire Français, le ministère de la Culture, la fondation Bettencourt Schueller, le fond de dotation Terre et Fils et le Comité Colbert permet de mesurer le poids économique des métiers d’art et des savoir-faire d’exception. Elle confirme que ces métiers sont des vecteurs de valorisation des territoires puisque 80% des 234 000 entreprises sont implantées en hors d’Île-de-France. Ce secteur représente 500 000 actifs pour un chiffre d’affaires estimé à plus de 68 milliards d’euros.

C'est dans ce contexte de mutation, que l'INMA prend le nom d’Institut pour les savoir-faire français, afin de fédérer l'ensemble de l'écosystème des métiers d’art et du patrimoine vivant.

Si la place des savoir-faire dans notre patrimoine culturel immatériel est incontestable, il reste essentiel de défendre leur rôle dans notre économie et d’accompagner leur transmission Cela passe également par une revalorisation des métiers manuels dès le plus jeune âge en encourageant les vocations et en promouvant les orientations vers ces savoir-faire à forte valeur ajoutée.

QUEL AVENIR POUR DEMAIN ?

Avec la mondialisation, les métiers d'art ont dû affronter de nouveaux défis tels que la disparition progressive des savoir-faire, la fermeture d’ateliers, de manufactures et l’uniformisation des produits. Paradoxalement, cette même mondialisation renforce aujourd'hui l'attrait pour l'artisanat d'art de qualité, permettant aux métiers d'art de se réinventer tout en préservant leur ancrage dans le patrimoine culturel français.

Au XXIe siècle, ces métiers connaissent donc à la fois une transformation et un renouveau, portés par une demande de plus en plus forte pour des objets uniques ou fabriqués en petites séries, garantissant une qualité supérieure et d’origine française mais également par un engagement de plus en plus visible des dirigeants d’entreprises de savoir-faire d’exception (de l’entreprise unipersonnelle à la grande entreprise)..

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle (IA) devient un outil précieux pour ces métiers, malgré les craintes et les réticences qu’elle suscite. A l’image de l’électricité en son temps, l’IA ouvre de nouvelles perspectives d'innovation et d'optimisation, tout en préservant les savoir-faire traditionnels.

Elle permet notamment d'explorer des techniques de production inédites et de personnalisation, tout en facilitant la connexion avec des marchés internationaux. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être un véritable outil efficace pour documenter et et transmettre les connaissances, assurant ainsi la pérennité de ces métiers pour les générations futures.